近年、頻発する大規模自然災害。中でも地震は、全国で発生し続けている深刻な脅威です。

2025年現在、私たちの暮らしを脅かす自然災害は後を絶ちません。特に地震は、日本全国どこでも発生の可能性があり、常に備えが求められる災害のひとつです。

今から7年前の2018年6月18日、大阪府北部を震源とする最大震度6弱の「大阪北部地震」が発生しました。都市部での地震ということもあり、建物の倒壊やインフラ被害が多発し、日常生活にも大きな影響を与えました。

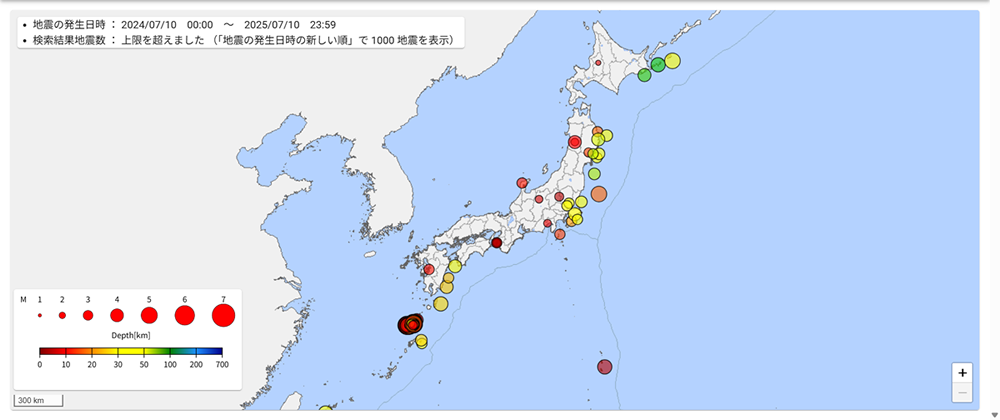

あれから7年が経過した現在も、地震の脅威は継続しています。気象庁の統計によると、直近1年間(2024年7月〜2025年7月)に震度4以上を観測した地震は全国で75回以上にのぼり、その分布は北海道から九州まで広範囲に及んでいます。

地震の発生は予測が困難であるからこそ、「いつか」ではなく「いつでも」の備えが重要です。

※気象庁|震度データベース検索より「2025年7月10日~2025年7月10日」「深度4以上」の検索条件での検索結果。

最近では南海トラフ地震の発生が危惧されるなど、いつ大規模な地震が起きてもおかしくない現代で、できる対策があればしておきたいものです。

今回はインフラ設備において、主に水道が使えなくなる(断水)原因や、その対策として自家水道システムを導入するとどのようなメリットがあるのかについて、話をしていこうと思います。

※本記事は、2019年6月10日公開の「大阪北部地震から1年。高まる防災意識に企業はどんな対策ができるのか?」をベースに、最新の省エネ事例や技術情報を追加・再編集したものです。旧記事はこちら。

目次

自然災害により寸断されるライフライン

大阪北部地震の水道被害

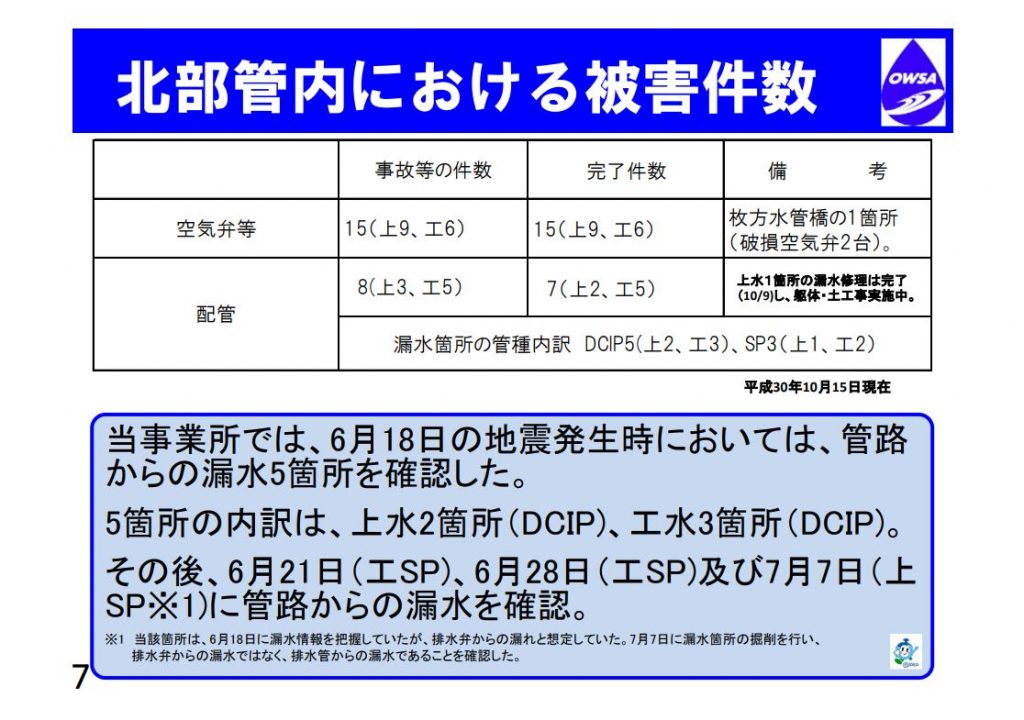

大阪北部地震での大阪広域企業団の水道被害数について見てみましょう。

引用:大阪広域水道企業団HP

多くの水道管が破損しているのがわかります。しかも地震発生直後だけでなく発生から1週間後に破損するなど、時間が経ってから被害が出たというケースも見受けられます。

水道管の破損自体は数か所に感じるかもしれませんが、その先には何千、何万戸という給水施設があります。

1か所の水道管の破損が及ぼす影響が、いかに大きいかが分かりますね。

合わせて被害状況も一緒に画像で確認してみましょう。

上水道だけでなく、工業用水を通す配管もご覧の通り破損しています。

断水への備えは「水の備蓄」だけじゃない――今こそ見直す“第二の水源”の重要性

大規模な地震が発生した際、多くの地域で断水被害が起こる主な原因は、水道管の破損です。

では、こうした断水被害を少しでも回避・軽減するには、どのような対策が必要なのでしょうか?

多くの方がまず思い浮かべるのが「水の備蓄」だと思います。特に飲料水については、防災マニュアルなどでも**「1人1日3リットルを目安に備蓄を」**とされています。ペットボトルやウォーターサーバーなどを準備されているご家庭や企業も増えています。

もちろん飲料水の備えは極めて重要です。しかし、災害時に意外と見落とされがちなのが、トイレの洗浄や手洗い、入浴、洗濯などに使う「生活用水」の確保です。

実際、入浴で必要な水は一度に100~200リットルにも及び、それを事前に備蓄しておくのは現実的ではありません。また、備蓄には量と保管スペースの制約があるため、断水が数日以上続いた場合には供給が間に合わなくなるリスクがあります。

そこで今、注目されているのが「第二の水源=自家水道設備の確保」という選択肢です。

つまり、上水道(公共水道)とは別に、独自の水源を持つという考え方です。

その代表的な手段が、「井戸の掘削による地下水の利用」です。井戸から得られる水は、飲用以外にも生活用水や工業用水として幅広く活用でき、ろ過装置を設ければ飲料水にも対応可能です。

「でも、井戸だって地震で壊れてしまうのでは?」と疑問を持たれるかもしれません。

実は、井戸は水道管よりも地震に強いとされています。というのも、水道管は地表に沿って水平に張り巡らされていますが、井戸は垂直に地中へ掘削されているため、地盤の揺れによる破損リスクが比較的少ないのです。

実際、東日本大震災の際、東北地方の井戸のうち約98.8%が、地震後も正常に稼働していたという調査結果があります。

この実績は、井戸が非常時の「確実な水源」として信頼できることを示しています。

南海トラフ地震など、さらなる大規模災害のリスクが懸念される2025年。

「備蓄」に加え、「自前の水源を持つ」という視点こそが、災害に強いインフラづくりの第一歩となります。

参考:全国さく井協会 東日本大震災による井戸の被害調査報告書

震災時だけでなく平常時でもメリット大

2018年6月18日に発生した大阪北部地震から7年。

当時の記憶は徐々に風化しつつありますが、地震による甚大な被害、特にライフラインの寸断がもたらした混乱は、いま一度見直されるべき教訓です。

この機会に、将来の災害に備えた防災対策としての「自家水道設備」の重要性について、改めて考えてみましょう。

▼ POINT(2025年現在の視点で見る断水リスクと対策)

自治体の水道インフラは、地震の被害を受けやすい構造となっている。

特に老朽化が進む地域では、水道管の破裂や部品の損傷が原因で、広範囲に及ぶ断水が発生するケースが多く報告されています。災害時でも衛生的な水を安定的に確保するための、現実的かつ有効な手段は「第二水源(自家水道設備)」の確保。

地下水を利用した井戸や自立型のろ過設備などを導入することで、上水道に依存せず、水の供給を継続することが可能になります。

断水対策は万全ですか?

断水対策はもちろん、様々な水処理のご相談はミズカラ株式会社までお気軽にお問い合わせください。