水処理と聞くと、まず思い浮かぶのは上水道や下水道かもしれません。

でも世の中の水はもっと広く、いろいろな場面で使われています。

たとえば、農業で使う「農業用水」や、工場での洗浄・加熱・冷却に欠かせない「工業用水」などもその一つ。

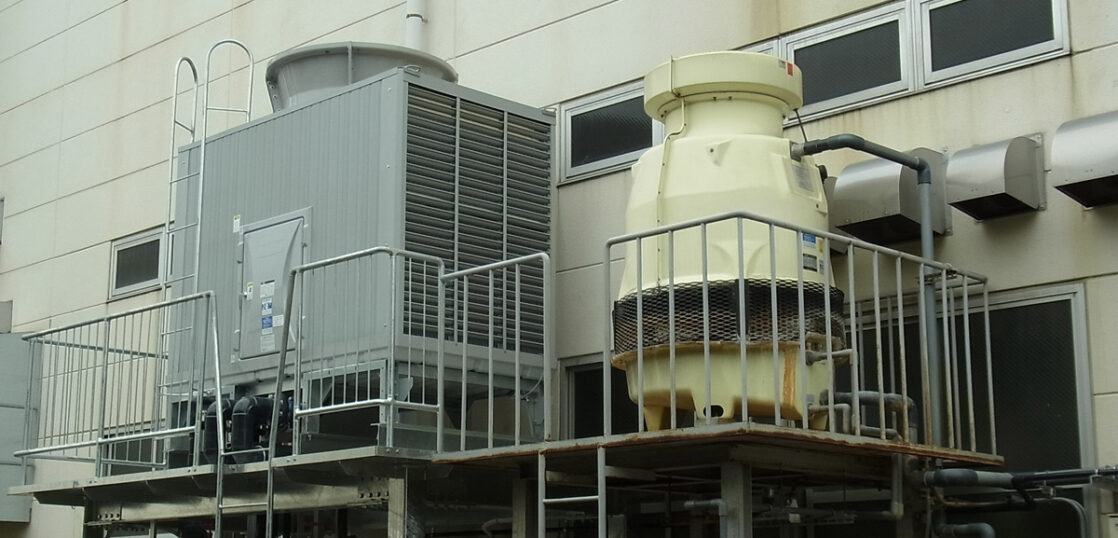

今回は、その中の「冷却水」にスポットを当ててみたいと思います。

目次

冷却水ってどんな水?

その名の通り、機械などを冷やすための水です。

一般的には「冷却塔」という設備を使って水を蒸発させながら冷やし、温度は20〜30℃くらいにキープされています。

ここで、「え?思ったより冷たくないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

実は、水処理業界では10℃以下の冷たい水は「冷水」と呼ばれ、冷却水とはきっちり区別されています。

冷水は「冷凍機」という専用の装置で作るため、水質や性質も冷却水とは全く異なるのです。

冷却水が抱える4つのトラブル

冷却水は、40〜60℃に熱くなった機械を20〜30℃の水で冷やすために使われます。

その際、設備管理上どうしても避けられない「4つのトラブル」があります。

①スケール障害

スケールとは

スケールとは、水に溶け込んでいるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が、熱によって析出し、配管や熱交換器の内部に固着する現象です。これが進行すると、配管が詰まったり、熱交換器の効率が大幅に低下します。

具体例

たとえば、ボイラーや熱交換器の表面にスケールが堆積すると、熱が効率的に伝わらず、エネルギー消費が増加します。結果として、冷却能力が低下し、設備の稼働コストが上がる原因になります。

対策

- 冷却水の水質管理を徹底し、適切なスケール防止薬剤を使用する

- 定期的にスケールの堆積状況を点検し、必要に応じて除去する

②スライム障害

スライムとは

スライムは、バクテリアやカビ、藻類などが増殖し、ぬめりとなって冷却塔や配管内部に付着する現象です。20〜30℃という冷却水の温度は、微生物の繁殖にとって最適な環境となりやすく、特に冷却塔は屋外に設置されるため、日光が当たりやすく藻類が発生しやすくなります。

具体例

- 冷却塔の水盤や配管に藻が繁殖し、流れが悪くなる

- スライムが熱交換器の表面に付着し、冷却効率が低下する

- 微生物が増殖すると、不快な臭いや腐敗の原因になる

対策

- 定期的な清掃と適切なバイオサイド(殺菌剤)の使用

- 冷却水の循環系統を適切に管理し、不要な汚れを取り除く

③腐食障害

腐食とは

冷却水は、金属と接触することでサビ(酸化鉄)を発生させ、時間の経過とともに配管や機器の内部を侵食してしまいます。特に、pHが酸性やアルカリ性に偏ると、腐食が加速する可能性があります。

具体例

- 配管内部が腐食し、小さな穴が開くことで水漏れが発生する

- 腐食によるサビが冷却水の流れを妨げ、設備の故障リスクを高める

- 熱交換器の金属表面が劣化し、交換が必要になる

対策

- 冷却水のpHや化学成分を管理し、腐食抑制剤を適用する

- ステンレスや耐腐食性の高い材料を使用する

- 定期的な水質分析を行い、腐食の兆候を早期発見する

水を使う以上、サビとの闘いは避けられません。

万が一、サビによる腐食で水漏れを起こせば、高価な機械が台無しになることも考えておく必要があります。

④レジオネラ対策

最近特に注目されているのが「レジオネラ属菌」の対策です。

冷却塔は外にあるため、菌が繁殖して飛散すれば、周囲の人に感染症を引き起こすリスクがあります。

これはまさに、近年の水処理業界における重要テーマです。

レジオネラ属菌とは

レジオネラ属菌は、冷却塔などの温水環境で繁殖しやすい細菌で、エアロゾル(微細な水滴)を介して吸い込まれると「レジオネラ症(肺炎型・ポンティアック熱)」を引き起こす可能性があります。

具体例

- ホテルや病院の冷却塔でレジオネラ菌が増殖し、大規模な感染症が発生

- 工場の冷却水から菌が飛散し、従業員が体調を崩す

- レジオネラ症防止対策を怠った施設が行政指導を受ける

対策

- 定期的な水質検査と適切な殺菌処理(塩素や過酸化水素など)

- 冷却塔の定期清掃と適切な水の管理

- レジオネラ症防止指針(最新のガイドライン)を参考にした管理手法の導入

最新のレジオネラ対策ガイドライン

日本では、平成6年(1994年)3月に「レジオネラ症防止指針」が発行されて以降、水処理業界全体で対策強化が進んできました。

その後も実際の事例や技術の進歩を取り入れながら、内容は何度もアップデートされています。

そして令和6年(2024年)9月には、ついに第5版が発行されました。

この指針には、レジオネラ症の基礎知識から、過去の感染事例、有効な薬品成分や除菌方法、推奨検査頻度、管理のポイントまで、現場に役立つノウハウがたっぷり詰まっています。

特にこの指針のスゴいところは、「特定メーカーの都合に左右されず、公平な目線でまとめられている」という点。

さらに、根拠があやふやな対策は載っていません。

信頼できる基準として、設備管理担当の方にはぜひ一度目を通してほしい内容です。

水処理に「万能薬」はないからこそ

水処理は、まず水質を調べて、必要な対策を打つのが基本。

だからこそ、「これを使えば全部解決!」という魔法の薬はありませんし、これからも出てこないでしょう。

だからこそ、こうした指針を基準にして、メーカーや水処理会社からの提案を冷静に判断することが大事です。

設備管理に携わる皆様にとって、有意義な判断材料になるはずです。