生産設備や空調設備の運転効率、省エネ対策を進める上で、“熱交換器”は意外と見落とされがちな存在です。

しかし、もし現場で「冷却効率が落ちている」「水処理コストがかさんでいる」「空調設備の故障が増えた」などの問題が出ているとすれば、それは熱交換器の選定ミスや劣化が原因かもしれません。

この記事では、熱交換器の仕組みと代表的な不具合、そして水処理と熱交換器選定の最適化が、どれほど設備全体の効率とコストに影響するのかをご紹介します。

省エネ投資や設備更新の判断に、ぜひお役立てください。

目次

■ 熱交換器とは?ヤカンもその一種

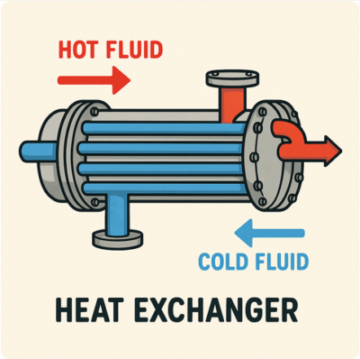

熱交換器とは、異なる温度の「流体(液体や気体)」同士の熱だけを移動させる装置です。

代表的な例は「ヤカン」です。コンロの火(空気)とヤカンの中の水は混ざりませんが、熱だけは水に伝わります。この「混ぜずに熱だけ伝える」構造こそが、熱交換器の本質です。

設備業界では、主に以下の目的で使用されています。

- 空調機・冷凍機での冷却水加熱/冷却

- 生産設備の温調

- ボイラーの給水予熱

- 冷却塔やチラーと接続する中間交換装置

つまり、工場の生産ラインから空調、冷却水処理設備に至るまで、ほとんどの装置が“熱交換器”を内蔵しているのです。

■ よく使われる3つの熱交換器タイプ

① シェル&チューブ式

円筒形のシェル内に多数のチューブを通した構造で、熱交換効率と堅牢性を両立。

→ 高圧・高温・大容量向けに最適。

👉 製品例はこちら

② プレート式

波形のプレートを多数重ね、その間に水を交互に流す構造。

→ 伝熱効率が高く、省スペース。中温~低温の用途に適す。

👉 製品例はこちら

③ コイル式

細いチューブをコイル状に巻いて水槽に浸すタイプ。

→ 構造がシンプルで、小型タンクなどに有効。

👉 製品例はこちら

それぞれ特徴があるため、「現場の条件や流体の性質に応じた選定」が極めて重要です。

■ なぜ熱交換器は劣化するのか? ――3大トラブルとその影響

熱交換器の内部構造は、効率を高めるためにプレートやチューブが極めて薄く、精密に設計されているのが特徴です。その反面、以下のような不具合が発生しやすい宿命を持っています。

① 腐食による穴あき(腐食障害)

水に含まれる成分やpHの偏りにより、チューブやプレートが腐食。

→ 一度でも穴が開くと、「混ざらない」はずの流体が混ざり、機能不全や大事故の原因に。

② スケール(スケール障害)

水中のカルシウムやシリカなどが析出し、チューブに付着。

→ 熱が伝わりにくくなり、効率が大幅に低下。重度の場合、配管が詰まってしまうことも。

③ スライム(バイオ障害)

バクテリアなどの微生物が増殖し、粘性のスライム状に。

→ 増殖スピードが早く、短期間で熱交換器を詰まらせる恐れも。

これらのトラブルは、冷却水系統の汚れや劣化とも密接に関連しています。冷却水の問題は、熱交換器の劣化とセットで進行していると考えていいでしょう。

■ 水処理と熱交換器の選定を見直すメリット

ここまで読んで、「これって、冷却塔やチラーの話と似てるな」と感じた方も多いのではないでしょうか。

その通りです。なぜなら、冷凍機・空調機・給湯機器――あらゆる熱を扱う装置の心臓部には、熱交換器が内蔵されているからです。

ということは、熱交換器の不具合は、そのまま設備全体の性能低下やトラブルに直結します。つまり、熱交換器の選定と保守を見直すことは、次のような効果をもたらします。

- エネルギー効率の改善(電気代削減)

- 生産設備の安定稼働

- チラーやボイラーなど周辺機器の寿命延長

- 水処理コストの最小化

- 故障・漏洩などリスクの未然防止

さらに場合によっては、熱交換器を入れ替えた方が、水処理コストをかけ続けるよりもトータルコストが安くなるというケースすらあります。

■ 決裁者が検討すべき、3つのチェックポイント

設備更新や省エネ対策に関わる方は、ぜひ以下の3点をチェックしてみてください。

✔ 現在使っている熱交換器の型式と用途は最適か?

初期導入時と使用環境が変わっている場合、構造が合っていない可能性があります。

✔ 熱交換器の効率は設計時と比べて落ちていないか?

運転年数や水質により、10〜30%効率が落ちている場合もあります。

✔ 水処理コスト・メンテナンスコストは増加傾向にないか?

頻繁な洗浄、薬品投入、点検費用の増加は、機器の老朽化のサインかもしれません。

■ 熱交換器と水処理は「セット」で考えることが重要

熱交換器のトラブルは外から見えにくいため、対処が後手に回りやすい分野です。しかし、水処理と同じ視点で「内部に何が起きているか」を意識すれば、見えないコストが見えてきます。

そのためにも、水処理会社や設備会社に「熱交換器の選定や運用は妥当か?」という視点で一度相談してみることをおすすめします。

特に最近では、水処理のプロが設備全体の最適化の提案まで行うケースも多く、単なるメンテナンスではなく、「省エネ・コスト削減提案」のパートナーとしても頼れる存在です。

■ 熱交換器の“見直し”が、次の一手になる

最後に、この記事のポイントを整理します。

- 熱交換器は空調・冷却・温調設備の心臓部

- 不適切な選定やメンテナンスは、腐食・スケール・スライムなどの原因に

- 不具合は水処理コスト、電力コスト、故障リスクとして跳ね返ってくる

- 適正な熱交換器の選定+水質管理が、最も効果的な省エネ対策になる

水処理と熱交換器は、設備の両輪。

見直すタイミングは「今」がベストです。